木星はご存知太陽系の惑星のひとつで、太陽から5つめの惑星です。

木星でもっとも特徴的なのは太陽系で最大の質量・大きさの惑星ということです。

ということで木星はとんでもなく大きいのですが、

木星での一日の長さはどのくらいの時間

なんでしょうか。また、木星には人間が住めるのでしょうか。

そのあたりを探ってみました。

木星のプロフィールと特徴

木星は古代から存在が知られていました。

古代バビロニアでは神マルドュクとみなされ、

木星の軌道に沿った12年の周期を使って黄道十二星座の星座を決めていました。

英語ではジュピターと言いますが、

これはギリシア神話のゼウスとおなじであるという

ローマ神話の神の神ユーピテルから名付けられています。

名が変化したもともとの意味は「天空の父たる神」というもので、

「陽気な・幸せな」という意味もあり中世の守護惑星として占星術師から使われていました。

木星は太陽系の第5惑星で、直径139,822km、

質量は地球の318倍と、太陽系の中でもっとも大きな惑星となっています。

太陽系のほかの全惑星を合わせた質量よりも2倍〜2.5倍の質量というから、

いかにこの惑星が大きいかおわかりいただけるでしょう。

しかし、もしも木星の質量が今よりもすこし大きいものだったら、

逆に強い重力の影響で縮んでいたという研究があります。

重力が増えることで内部圧縮が強くなり、

物質量が増えることとは逆に惑星の体積は小さくなるとされ、

質量の増加により半径が縮むというこの傾向は、

木星の50倍ほどの褐色矮星まで続くとされています。

ガスを主成分とした惑星で、

土星のようなほかのガス惑星のことを「木製型惑星」と呼ぶこともあります。

内部の構造は、多くの元素が混じり合った高い密度の中心核があって、

まわりには金属水素と少量のヘリウムが合わさったものが覆っています。

その外部には分子の水素の層などがあるかもしれないとされています。

木星はガスで出来ているので大地がありません

人間が住むためには、もちろん大気の状態がどうなのかも問題となるでしょう。

木星の大気の上層は約90%の水素と約10%のヘリウムガスで構成されています。

ヘリウムは水素よりも元素単位で約4倍の重さがあるので、

重量にすると水素が75%でヘリウムが24%という比率になっています。

また、大気には少量のメタン・アンモニア・水蒸気・珪素化合物が含まれています。

観測では酵素や硫黄、メタンなども確認されました。

大気の外層にアンモニアの結晶があり、微量の炭化水素なども確認されています。

木星は、太陽系の惑星で最も厚い5,000kmという大気層を持っています。

固体の表面というもが存在しないので、

惑星領域は大気が10気圧あるいは地球の表面の10倍に当たる大気圧の部分とされています。

また、木星は常に雲の層で覆われています。

したがって表面で観測されるのは普通の惑星のような地面ではなく、雲の表層です。

雲の層の厚さは約50kmほどですが、

それは少なくても低部の厚い層・高所の薄い層の2重構造となっています。

また、アンモニアの雲の下に薄い水の雲があると予想されています。

雲の中で稲妻の光がありましたが、

これは極性分子の水が引き起こす「電離作用」が必要となります。

水の雲は惑星の内側から出される熱を受け、エネルギーを蓄積しますが、

この放電は地球の稲妻よりも1,000倍というほどの大規模なものです。

木星に存在する生命の可能性は?

木星に人間が住めるのかどうかについてですが、

その前にまず木星に存在する生命の可能性についてはどうなのでしょうか。

1953年のユーリー-ミラーの実験では、原始の地球の大気にあった化学物質から、

稲妻により生物の構成要素であるアミノ酸等の有機化合物ができることが明らかになっています。

この実験の大気は、水・メタン・アンモニア・水素分子等で、

これは木星の大気中にも含まれています。

ただし、木星は垂直方向の空気循環が強くあるので、これらは高温な惑星の内部に運ばれ分解して、

地球のような生命ができることを妨げるのではと考えられています。

さらに、大気中の水の絶対量が少ないこと、

岩石核表面が強い圧力を受けていることも地球にできた生物の発生に適さないと思われる理由です。

それでも、1976年に木星の上層の大気にアンモニア

または水を媒介とした生物の存在についての仮説が示されました。

この説は地球の海に近い環境を想定していて、上層に漂い光合成ができるプランクトンがいて、

下部にこれらを食べ物とする魚に近い生物がいて、

さらにその下に魚を食べる生物がいるという考えです。

木星の岩石質の中心はそのまわりを広い水の海があり、

そこには生物がいるという可能性も示唆されました。

木星の内部は高温・高圧のため、水が液状の状態であるとすれば、

体積量では地球の海の約620倍という計算があります。

液体の水は重力・外部の気圧に影響を及ぼさずに、

生命の素材である有機化合物も木星表面を観測した結果から多く存在すると考えられます。

木星は放射線濃度が高すぎる!

木星に人間が住むことは、ほかの惑星と同じく非常に厳しいとされています。

そもそもこれまで見てきたように木星には地面がありません。

さらには燐・アンモニアが含まれた有毒な大気があります。

そして木星に存在する激しい磁場の荷電粒子の最加速により、

ものの数分もせずに人間が死んでしまうほどの放射線濃度があります。

ということで、残念ながら木星も人間が住む環境ではないということになります。

木星は一日何時間?

木星の一日の長さはどれくらいでしょうか。

普通の人では、なんとな〜く、質量が大きければ一日も長いかも?と思うかもしれません。

ところが、木星の一日の長さは9時間56分です。

地球の約半日分ということになり、かなり短い一日になってしまいますね。

木製と太陽までの平均距離は7.78×108kmであり、

仮に太陽が直径1mの球なら、

木星はその約560m離れた場所を周回する直径10cmほどの球ということになります。

公転の周期は11.86年で、土星の2/5に当たります。

したがって、2つの巨大なガス惑星は、周期が軌道共鳴5:2という関係にあります。

自転については、木星は赤道傾斜角がとても小さく、3.13度ほどしか傾いていません。

このため、木星上には季節の変化がほとんどないとされています。

自転により赤道に1.67m/s2という遠心力が働いて重力の24.79m/s2と相殺、

これを23.12m/s2に減少させます。

この力は木星の形にも影響し、

赤道直径が自転軸直径より7%ほど膨らんでいる楕円球の状態となっています。

惑星の表面が固体でない木星は、大気上層の差動回転が見られます。

木星の自転は大気の動き等のため3つの系に分けられて説明されます。

ひとつは赤道を挟む南北10度の地帯で、9時間50分30秒により一周します。

もうひとつはそれを挟んだ南北の中緯度に当る地帯で、

周回の時間は9時間55分40.6秒です。

最後は惑星磁気圏の回転で周回時間は9時間55分29.37秒、

この内の最後のものが固体核の自転周期と同じとされ、

木星の公式な自転時間とされています。

やはり木星に住むのも厳しいのでした

木星の一日の長さや人間が住めるかどうかについてでした。

ということで、どの星も人間が住むことは難しいんですね。

こうなったら人間自身を改造するか、地球をもっと大切にするかどちらかもしれません。

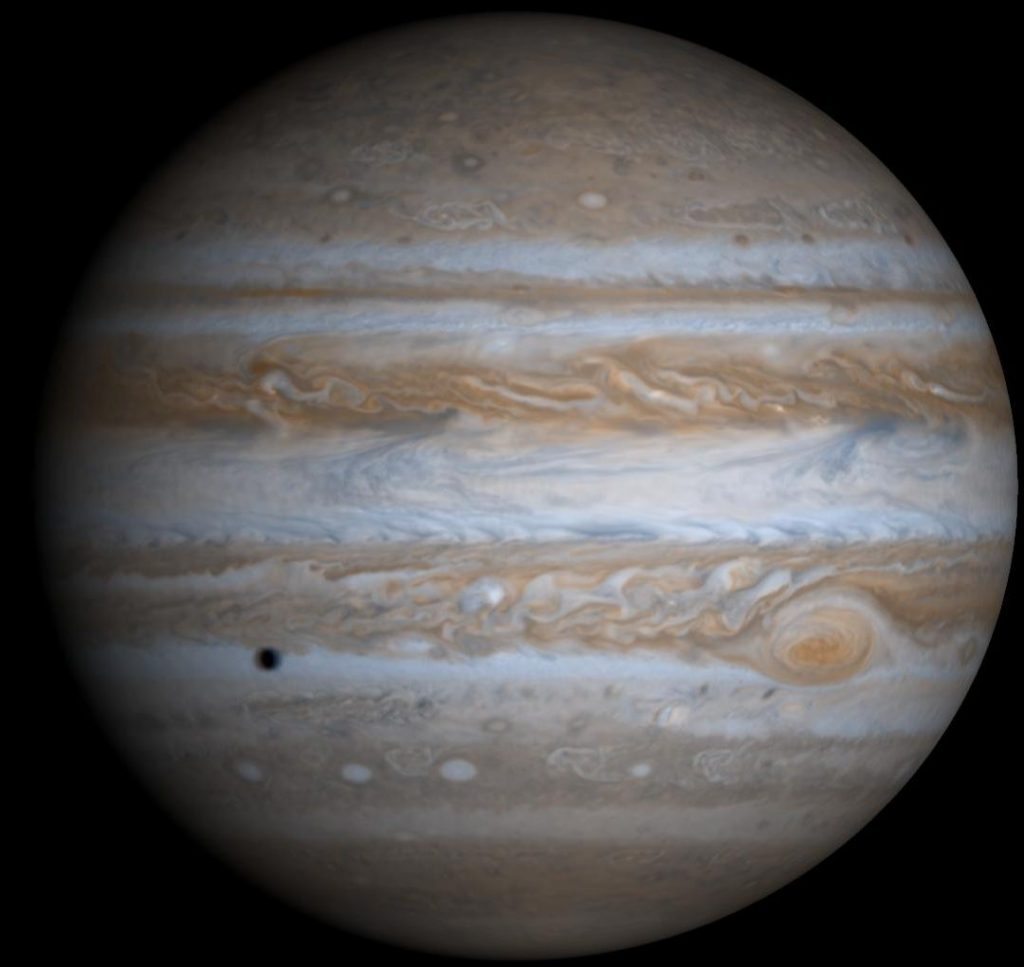

(画:木星 wikipedia)