(※1.地球)

太陽系の中で、生命の存在が確認されているのは、今のところ地球だけです。地球には液体の水を大量にたくわえた海があり、大気は酸素で満たされています。

この記事の目次

生命が存在している唯一の惑星

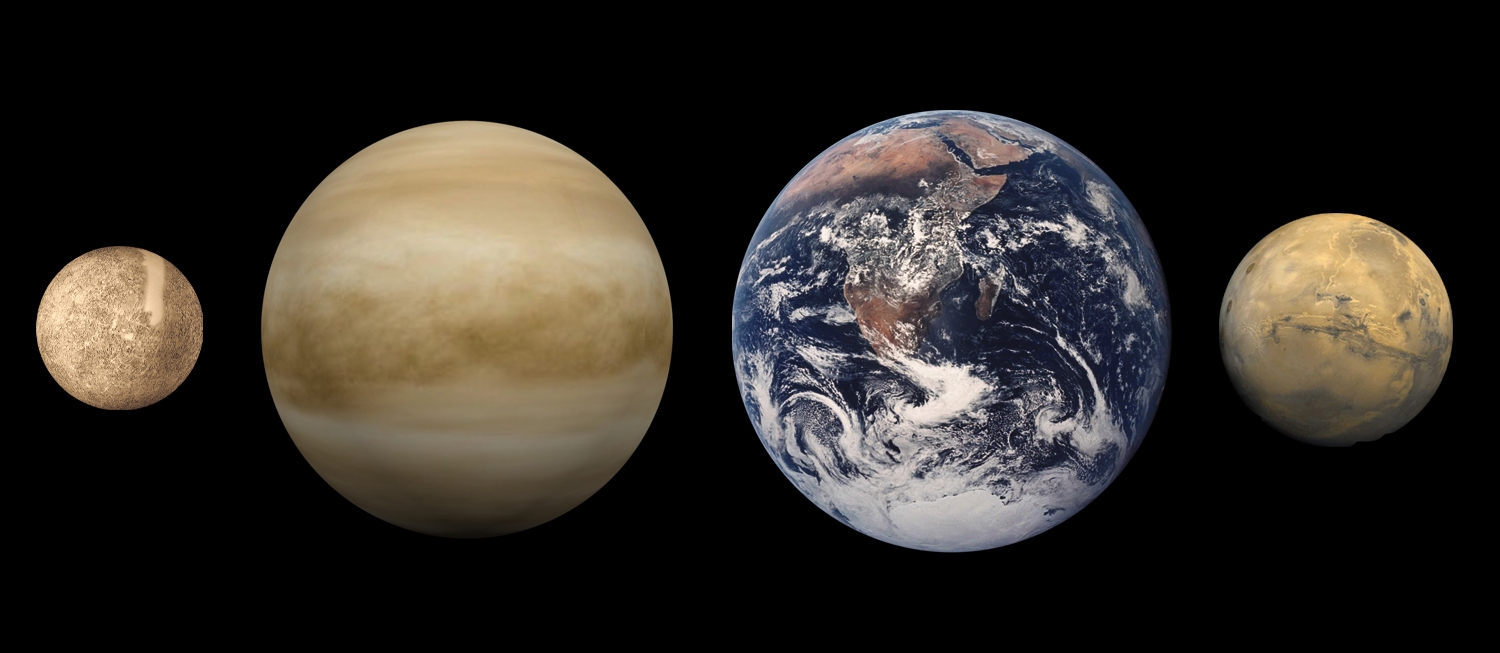

(※2.水星、金星、地球、火星の比較)

偶然にも太陽からちょうど良い距離にあり、また惑星の大きさも大気をとどめておくのに十分な重力があります。それで、水と大気が蒸発することなく、保持されているのです。金星は太陽にほんの少し近かったため、水はすべて蒸発し、濃い二酸化炭素による温室効果の暴走で、気温400度の惑星になっています。また、地球の外側を回る火星は、過去には地球と同じような海があったことが確認されていますが、現在の火星表面から液体の水は、ほぼ失われています。惑星のサイズが、水分や大気をとどめておくには小さすぎたのです。地球は、偶然にも生命が存在できる条件を満たした、幸運な惑星といえるのです。

地球はどうやってできたか

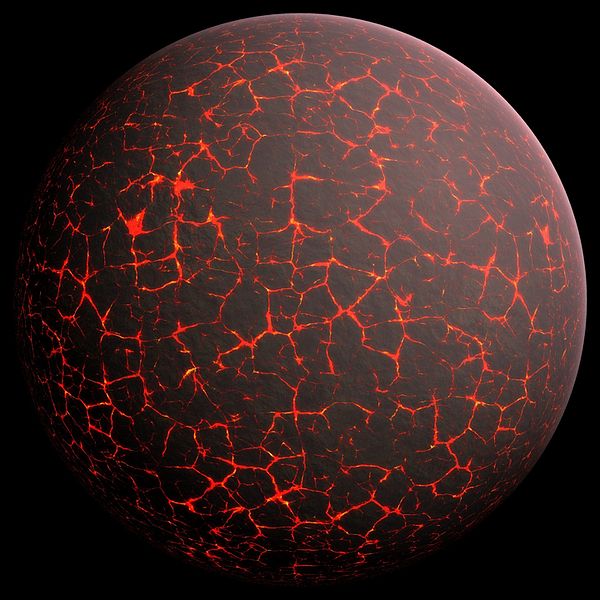

(※3.初期地球の想像図)

銀河系のあるところで、質量の大きな恒星がその一生を終えて、超新星爆発をおこし、鉄やウランなどの重い元素を含む様々な物質が、宇宙空間に放出されました。それらは、雲のように漂っていましたが、やがてお互いの引力によって、ふたたび集まり始めます。そしてあちこちに小さなかたまりが出来ると、それらのかたまりがまた互いにぶつかりあって、次第に大きくなっていきました。太陽に近いところでは、比重が重い岩石が集まって、小さなかたまりをいくつもつくりました。それよりもっと軽い元素は、太陽から少し離れて巨大なガスのかたまりとなり、太陽の熱がほとんど届かないさらに遠くでは、凍り付いたかたまりとなって太陽の周りをまわりはじめました。岩石のかたまりは、衝突を繰り返しながら次第に大きくなり、45億年前、太陽に近いところに4つの大きなかたまりができました。太陽から3番目のところにできたのが、原始の地球です。衝突のエネルギーで、原始の地球は熱い溶岩のかたまりとなっていました。空からはまだ多くの隕石や小惑星が降り注いでいて、地表は熱く溶けています。火山があちこちで噴火していました。

数億年かけて、地球は次第に冷えていきましたが、このころ、地球の外側の軌道から、火星くらいの大きさの惑星が、地球に激突しました。それは、ななめ外側から地球のマントルの1/4ほどもえぐりとって、宇宙空間に放りだしたのです。そして、放り出されたマントルは再びあつまって、地球の周りをまわりはじめました。それが、地球の唯一の衛星(えいせい)、月です。その後も、隕石や小惑星の衝突はたえまなく続き、40億年前には非常に多くの隕石が、雨のように降り注いだ時期がありました。最近の研究では、木星が地球の軌道近くまで移動してきて、微惑星を引き寄せたことにより、大量の隕石が衝突したとの説もありますが、詳しいことはわかっていません。

現在にいたるまで、巨大隕石の衝突は、何度も地球を襲い、そのたびに大規模な気候変動を引き起こしてきました。それはまだ終わったわけではないのです。生物は何度も絶滅の危機に見舞われましたが、生き残ったわずかな生命が、現在の私たちまで連綿(れんめん)と続いているのです。

地球の内部構造

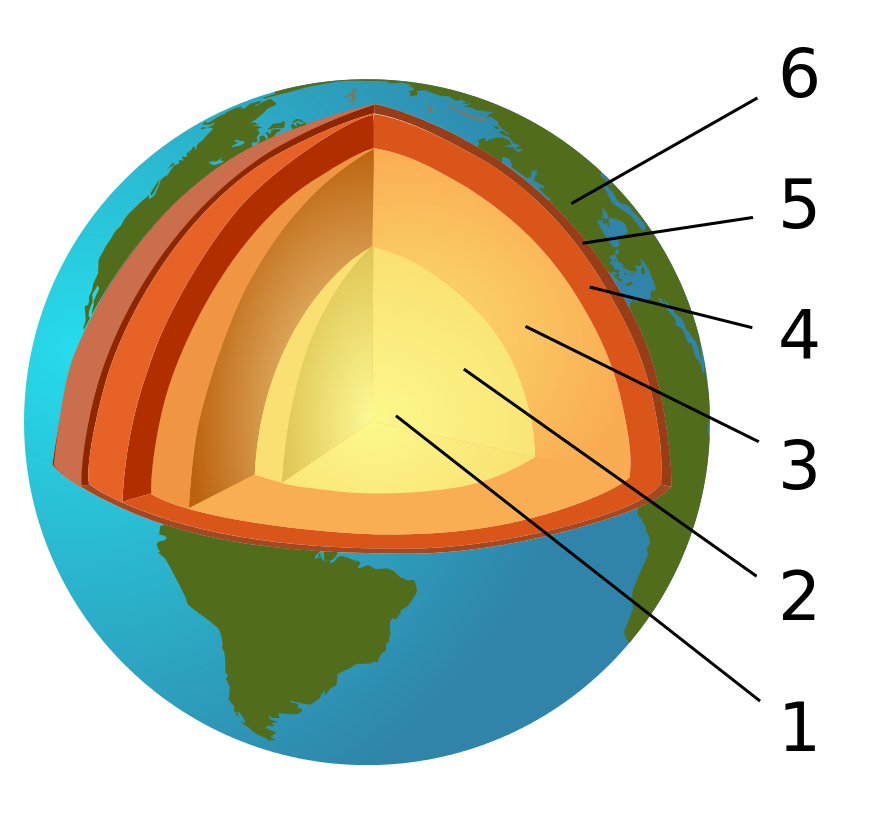

(※4.地球の構造 1:内核、2:外核、3:下部マントル、4:上部マントル、5:地殻、6:地表)

我々が立っている地面は、地殻(ちかく)と呼ばれ、花崗岩(かこうがん)や玄武岩(げんぶがん)でできています。陸地と海底で地殻の厚さは違っていて、陸地では30km-40kmありますが、海底ではほぼ6kmの厚さで一定しています。地殻の下はマントルと呼ばれる岩石質の層が、地表から2900kmの深さまで続いています。地球の中心部は高熱になっているため、熱せられたマントルは地表に向かって上昇します。そして、地表から熱が宇宙空間に向かって放散(ほうさん)され、冷やされたマントルはふたたび地中に向かって下降していきます。といっても、マントルは液体ではなく、岩石質で固体に近いもので、その動きは非常にゆっくりとしたものです。マントルの下は、鉄を主体とした金属の核があります。地表から2900mを超えて5100mまでが「外核」で、5100mから6300mまでを「内核」と呼んでいます。

外核は金属が溶けて流動的になっています。液状の鉄は内核とマントルの間をゆっくりと対流していて、これにより磁気(じき)が発生します。鉄が動くことによって電流が発生し、地球全体が磁石になっているのです。内核は地球の中心部で、400万気圧の高圧に圧縮され、温度は6000度に達します。外核と同じ金属質ですが、あまりに高い圧力のため液体にならず、固体になっています。なぜ、6000度もの高熱が冷えずに保たれているのでしょうか。核にはウランなどの重金属も含まれていて、その放射性物質が自然崩壊(ほうかい)するときに発生するエネルギーが核を熱し続けているとみられています。また、月と衝突したときの莫大(ばくだい)なエネルギーが核に保存されていて、それも熱源(ねつげん)となっているのです。

プレートテクトニクスと炭素循環

地殻とマントルの一部を含めた地表から100kmくらいの深さまでの部分をプレートと呼んでいます。地球は10枚のプレートで構成されていて、それぞれがマントルの対流によって、少しずつ移動しているのです。これをプレートテクトニクスとか、大陸移動と呼んでいます。陸地のプレートは比重が軽く、海洋のプレートは重いため、移動するプレートどうしがぶつかり合うところでは、重い海洋プレートが大陸プレートの下にもぐりこむ形になります。海底には大量の海洋生物の死骸(しがい)が堆積(たいせき)しています。海洋生物はいきているあいだに、二酸化炭素を体内にとりこんで、死んだ後、炭酸カルシウムとして炭素を残します。そしてそれは、移動する海洋プレートに乗って、ベルトコンベアのように地中深く運ばれていくのです。

マントルの対流によってそれが再び、地表に戻ってくるまで数億年の間、炭素は地中深く閉じ込められます。また一部は火山の噴火によって、ふたたび気体の二酸化炭素となって大気中に放出されます。このようにして、移動するプレートは、炭素を循環(じゅんかん)させているのです。炭素循環は、地球の大気から二酸化炭素を取り除くのに重要な役割を持っています。これは地球だけにみられる現象なのです。

地球の大気

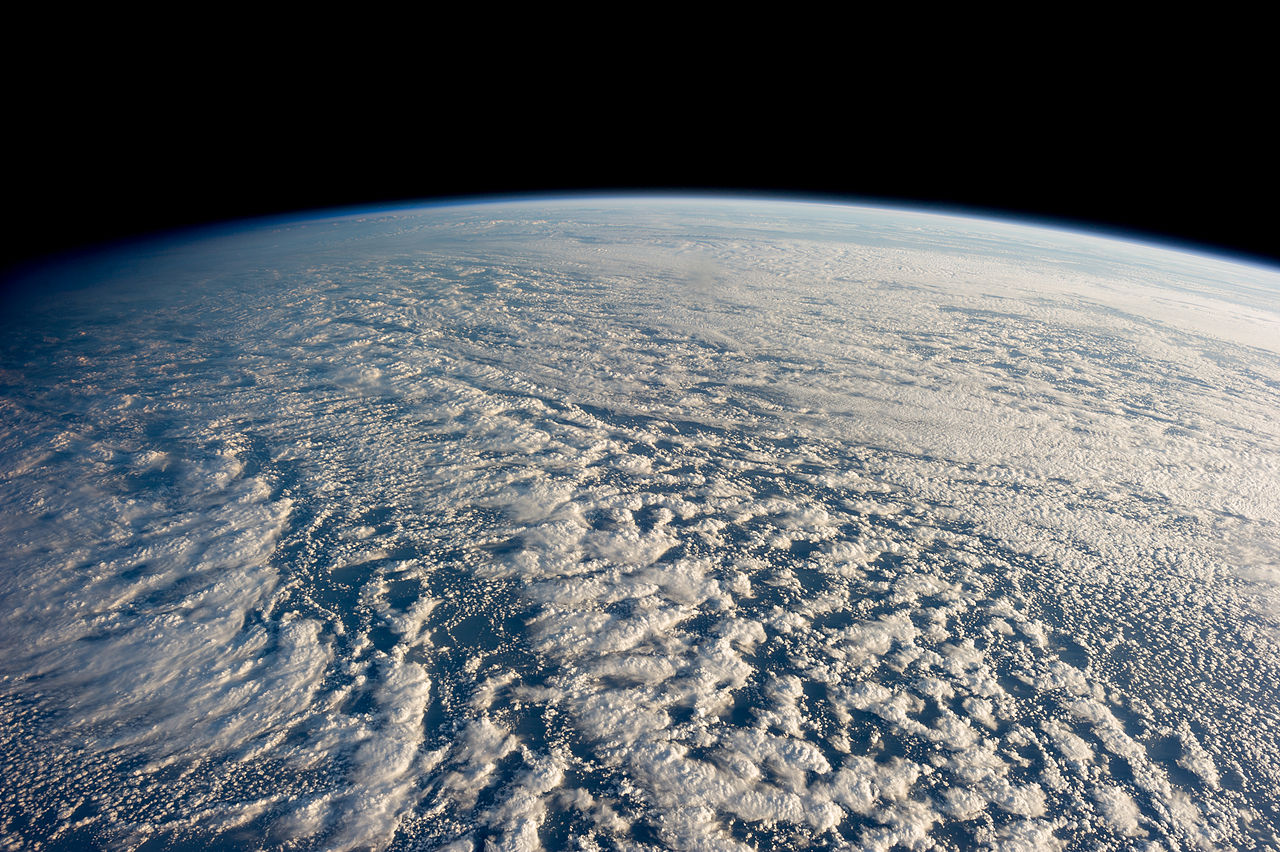

(※5.太平洋上(軌道から見られる)の層積雲)

出来たばかりの原始惑星であった地球は、大量の二酸化炭素とメタンガスで満たされていました。地表は溶けたマグマの海となっていて、すでに水は存在していましたが、高熱のためすべて水蒸気になっていました。水蒸気は強烈な温室効果があるのですが、地球の場合、太陽からの距離が金星ほど近くなかったので、水蒸気はやがて冷えて雨となり、数万年にわたって降り続き、海ができたのです。酸性度が強い雨は、地表の鉄分などを大量に溶かし込んでいたので、大気中の二酸化炭素はそれらと反応して海に溶け込み、やがて石灰岩として固定されていきました。

気が遠くなるような時間をかけて、大気から二酸化炭素が取り除かれていったのです。25億年前に、シアノバクテリアと呼ばれる原始的な植物が、光合成により海中に酸素を放出しはじめました。それは海水中に豊富にあった鉄イオンを酸化させて、鉄鉱石をつくりました。やがて、鉄イオンがすべて結びついてしまうと、海水中に酸素が満たされるようになります。海水中が酸素でいっぱいになると、大気中に放出されるようになります。酸素濃度が高まっていくとともに、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが減少していきました。

現在の地球の二酸化炭素濃度は、0.035%ですが、もし、石灰岩として固定されている二酸化炭素をすべて大気中に解放したら、金星と同じ90気圧で400度という高圧高熱の惑星になってしまうでしょう。

全球凍結(スノーボールアース)と大量絶滅

(※6.全球凍結 スノーボールアイス)

大気中からしだいに二酸化炭素が取り除かれると、気温の低下がとまらなくなりました。両極から氷が出来はじめ、約10億年前から6.2~5.5億年前の原生代初期に、地球は赤道付近まで厚さ1000mの氷で覆われる、全球凍結(スノーボールアース)の状態になったのです。地球全体がまっしろに凍り付き、太陽光線をほとんどはね返してしまうため、地表の温度はますます下がり、約5億年もの間、全球凍結の時代が続いたとみられています。地球上の生物のほとんどは死滅し、大量絶滅が発生しました。火山の活動が活発になるにしたがって、大気中の二酸化炭素が少しずつ増えていき、温室効果を取り戻した大気が地球をゆっくりと温めはじめるまで、地球は全球凍結の時代を脱出できなかったのです。海底の火口付近で熱水が噴出しているところで、かろうじて生き延びていた原始的な単細胞の生命以外は、ほとんど死に絶えてしまったと考えられています。

ジャイアントインパクト

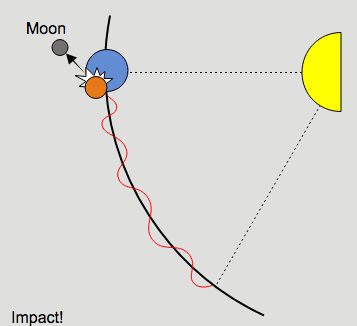

(※7.ジャイアント・インパクトの想像画。NASA作成)

月は、40億年以上前の原始地球に、火星くらいの大きさの惑星が衝突してできたという考えを、「ジャイアントインパクト説」といい、最も有力な説になっています。最近のコンピューターシミュレーションでも、衝突によって月ができることが証明されていますが、それ以外にも、月がどのようにして作られたかは、次のような説がありました。

(1)地球は10個くらいの原始惑星がぶつかり合ってできたが、その際に取り残された小惑星が月になった。

(2)原始惑星であった地球の一部が、速い自転速度によりちぎれ飛んで月になった

(3)たまたま地球の近くを通りかかった他の天体が、地球の引力に捉えられて地球の周りをまわる衛星になった。

最初の2つの説が正しければ、地球と月の成分はほとんど同じになるはずです。また3つ目の説であれば、月と地球は全く違う成分の星であってもおかしくありません。しかし、アポロが月から持ち帰った岩石は、地球の地中深くにあるマントルと同じもので、地殻や核を構成する成分はほとんど含まれていませんでした。

(※8.ジャイアント・インパクト)

ジャイアントインパクト説は、これを説明できます。衝突によるエネルギーは、比較的軽い地球表面の地殻を、一瞬で蒸発させました。比重が重いマントルがごっそりとえぐられて、宇宙空間に放り出され、それが月になったのです。衝突した天体の重い核は、地球の核と合体し、地球深くに沈み込んだとみられています。

地球の衛星「月」

(※9.月)

月は地球の周りを27.32日でまわる衛星で、大きさは半径が1738kmで地球の1/4くらいあります。地球から月までの距離は、約38万4400kmです。この距離は、月ができたばかりのころは、2万kmくらいしかなかったと考えられていますが、すこしずつ遠ざかって現在の距離になっています。月は今も、1年に3cmのスピードで遠ざかりつつあって、50億年後には50万kmくらいになるとみられています。(もっともそのころには太陽が膨張(ぼうちょう)し、地球ごと太陽にのみこまれてしまっていますが)。また、月の引力は、地球の自転速度にも影響を及ぼしています。現在の地球の自転速度は約24時間ですが、月ができたばかりでまだ地球の近くにあったころは、8時間くらいだったと考えられています。

現在も残る隕石の衝突跡

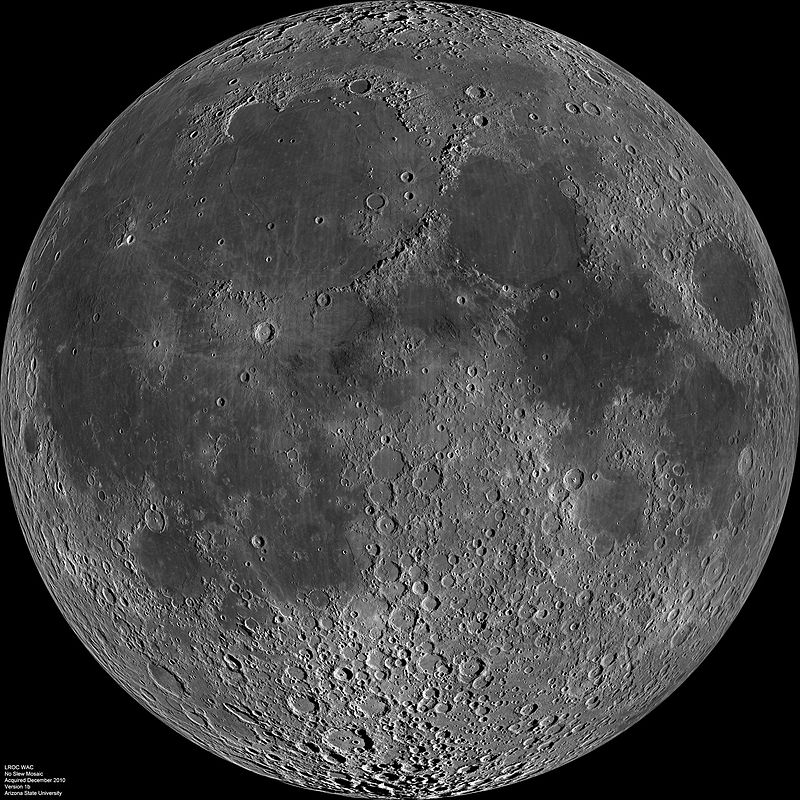

(※10.月の表側 地球から見える側)

月にはたくさんのクレーターが残っていて、過去にたくさんの隕石が衝突したことを物語っています。月に衝突があったということは、地球にも多くの衝突があったに違いありませんが、地球には循環する大気と水があるため、クレーターは長い時間をかけて浸食されてしまい、現在確認できるものはそう多くはありません。しかし、地球の気候を変え、生物の大量絶滅を引き起こしたような巨大隕石の衝突跡は、今も世界の各地で見ることができます。

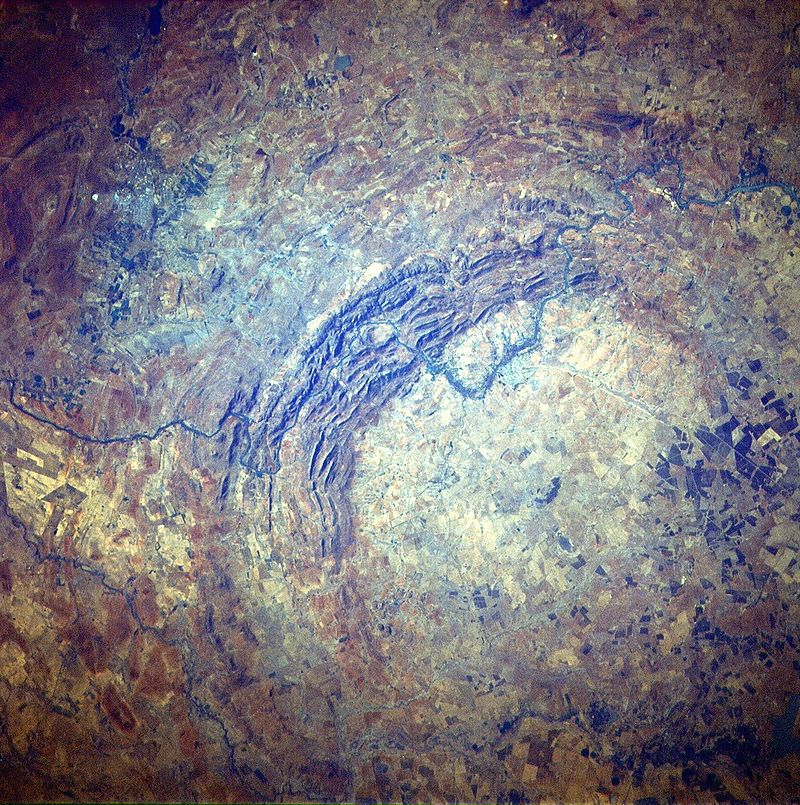

(※11.フレデフォートのクレーター)

(1)フレデフォート・ドーム:約20億2300万年前(南アフリカ共和国 ヨハネスブルグ)

今から約20億2300万年前の古原生代に、直径10kmから12kmの小惑星が、地球に衝突しました。地殻は地下25kmまでえぐられ、直径300kmのクレーターをつくったと考えられています。まだ、陸上に生物は存在せず、海中に原始的な藻類が栄えていた時代ですが、地球規模の気候変動が発生したとみられています。

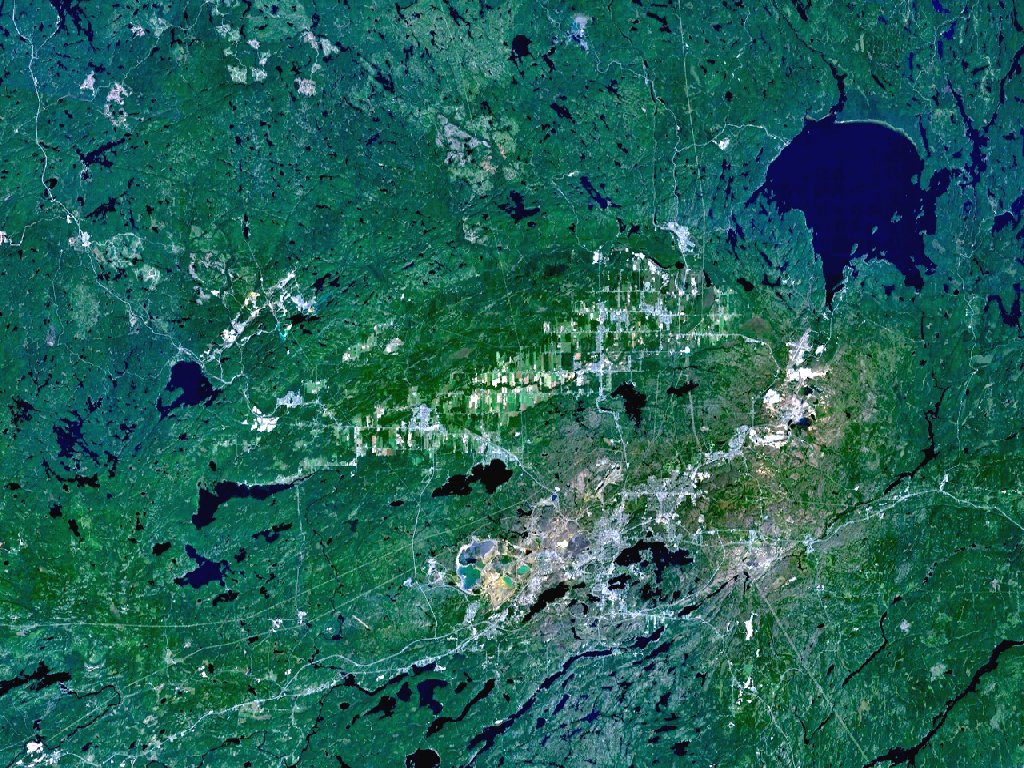

(※12.サドベリー盆地のLANDSAT写真 写真中央下の都市がサドベリー)

(2)サドベリー隕石孔:約18億5000万年前(カナダ オンタリオ州)

約18億5000万年前(古原生代)に直径約10kmの隕石が衝突したとみられています。衝突時は直径200~300kmのクレーターをつくったと思われます。現在は浸食がすすんで、長径62km、短径30km、深さ15kmの巨大な盆地として、その痕跡があるだけとなっています。

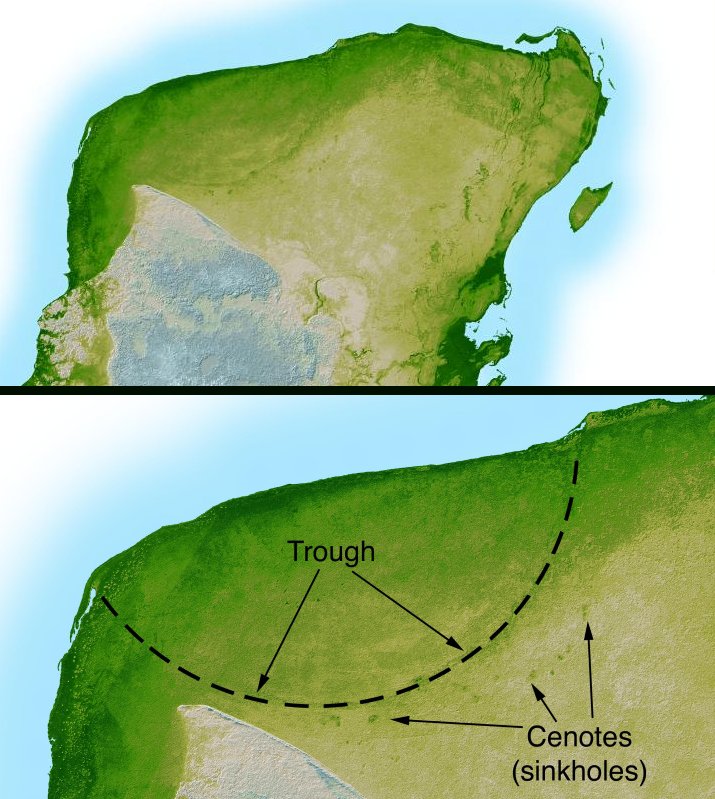

(※13.チクシュルーブ・クレーター)

(3)チクシュルーブ・クレーター:約6500万年前(メキシコ ユカタン半島)

約6500万年前に、直径10kmを超える小惑星が地球に衝突しました。数キロの深さでえぐりとられた地表のあらゆる物質は、瞬時に蒸発し、直径160kmのクレーターをつくりました。時速900kmを超える速度で、爆風が地球全体をおおい、衝突地点から1000km以内の生物はすべて、熱線に焼かれて即死しました。噴出物は地球上に拡散し、地表は数百メートルの灰に埋まったと思われます。空は、長期にわたって灰で覆われ、太陽光線がさえぎられ、気候は急激に寒冷化していきました。この衝突で、放出された二酸化炭素は1兆トン、メタンは1000億トン、一酸化炭素が1000億トンにもおよびました。地球規模の気候変動が発生し、大型の爬虫類や恐竜の大量絶滅を引き起こしたのです。また、インドのムンバイというところでも、約6500万年前の地層から、小惑星の衝突跡が見つかっています。ユカタン半島に衝突した小惑星の片割れと考えられています。

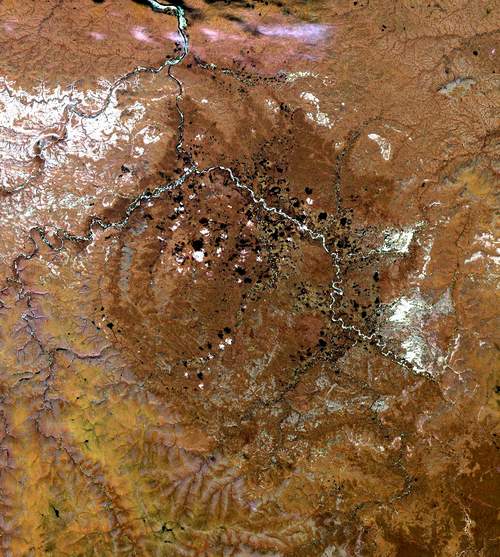

(※14.ポピガイ・クレーター)

(4)ポピガイ・クレーター:約3500万年前(ロシア クラスノヤルスク地方)

およそ3500万年前の始新世後期に、直径数kmの小惑星が衝突した跡とみられ、直径約100kmの衝突クレーターが残っています。アメリカの東海岸でも、同じ時期に衝突したと思われるクレーターが発見されていて、一つの小惑星が二つに分かれて衝突した可能性があります。約5500万年前から温暖化が進んでいた地球は、このころから、急激に寒冷化しており、衝突による影響があったと考えられています。

地球と月のデータ

| 地 球 | 月 | |

| 直径 | 1万2742km | 3475km |

| 公転半径(中心星からの距離) | 1億4960万km | 38万4400km |

| 公転周期(1年の長さ) | 365日 | 27.32日 |

| 自転周期(1日の長さ) | 23時間56分 | 27.32日 |

| 重力 | 9.8m/s² | 1.62m/s² |

| 平均気温 | 15度 | マイナス23度 |

| 最低気温 | マイナス71度 | マイナス233度 |

| 最高気温 | 59度 | 123度 |

| 自転軸の傾き | 23.43度 | 1.54度 |

| 大気圧 | 1気圧 | ほとんど真空 |

| 大気成分 | 窒素 : 78% | 大気はない |

| 酸素 : 21% | ||

| 二酸化炭素 : 0.035% | ||

| アルゴン : 0.9% |

地球探査船「ちきゅう」

(※15.地球深部探査船 ちきゅう)

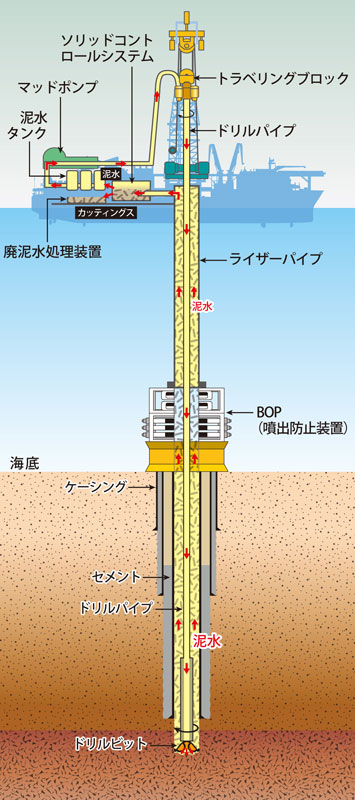

日本とアメリカが共同で進めている地球の探査船「ちきゅう」は、海底にドリルで深い穴をあけて、地球がどのようにしてできたのか、巨大地震はなぜ起こるのか、生命はどこからきたのかを調査する大型の船舶です。船の上から、4000メートルの海底までライザーパイプと呼ばれるパイプをつなげておろし、そのなかにドリルパイプを通して、海底からさらに7500メートルも掘り進む計画です。

(※16.深海掘削船「ちきゅう」)

ライザーパイプは1本27メートルで27トンもあります。ドリルパイプは中空になっていて1本が9.5mあり、掘った岩石をサンプルとして地上に回収するようになっています。4000メートルの海底までおろすには、150本近い数のライザーパイプをつなぐ必要があります。そして、1000本以上のドリルパイプをつなぎながら、ライザーパイプの中を通して、海底を掘り進んでいきますが、海流がパイプを押し流そうとするため、ことは簡単ではありません。ライザーパイプは流れの中に垂らした糸のように、弧をえがいてたなびきます。ドリルが折れないように、海流や波に逆らって船を静止させなければならないので、操縦するのが非常にむつかしいのです。ドリルが折れてしまったら、地底深くから折れたドリルを回収して交換しますが、それには何時間もかかります。「ちきゅう」の乗組員は24時間体制で交代しながら、時間をかけて海底を掘り続けるのです。「ちきゅう」は、単に海底に穴をあけるだけではなく、コアサンプリングといって円柱形のサンプルを採集します。

(※17.探査船「ちきゅう」の海底掘削)

海底の堆積物は、ほとんどが生物の死骸です。それは、約1000年で数センチ積もるとされているため、仮に1000年で3cm積もったとして、1メートルのコアサンプリングを採集した場合、約3万年分の生物の死骸が積み重なっているわけです。「ちきゅう」は1回で9mのコアサンプルが採集できるので、27万年分の生命の歴史が観察できることになるのです。

水と生命はどこから来たか

水は化学式がH2Oで、水素(H)と酸素(O)の化合物です。水素は宇宙空間にいくらでもある元素で、太陽くらいの大きさの恒星は、水素を結合してヘリウムをつくるという核融合反応で燃えています。水素より重いヘリウムは、恒星の中心部に向かって圧縮されていき、やがて自身の圧力に耐えきれなくなって、超新星爆発という最後をむかえます。このとき、恒星の圧力は最大限に高まり、ヘリウムより重い酸素や鉄などの元素がつくられ、宇宙空間に放出されるのです。こうして、惑星をつくる基になる元素が、宇宙空間にばらまかれます。そして、宇宙空間にただよっている水素と酸素が結びつくと、水が合成され、それが隕石や小惑星に取り込まれます。地球ができるとき、重爆撃(じゅうばくげき)のように隕石や小惑星がふりそそいだ時代がありましたが、そのときに宇宙から水がもたらされたと考えられます。同じように、生命のもとになるアミノ酸も、隕石や小惑星の衝突によって地球にもたらされた、とする研究結果があり、注目されています。

(※18.ペタマン島のクルーズ船)

南極で発見された隕石から、地球上にはほとんど存在しないアミノ酸が発見されていて、宇宙からきた可能性があるかもしれないのです。

地球型惑星を探す「ケプラー宇宙望遠鏡」

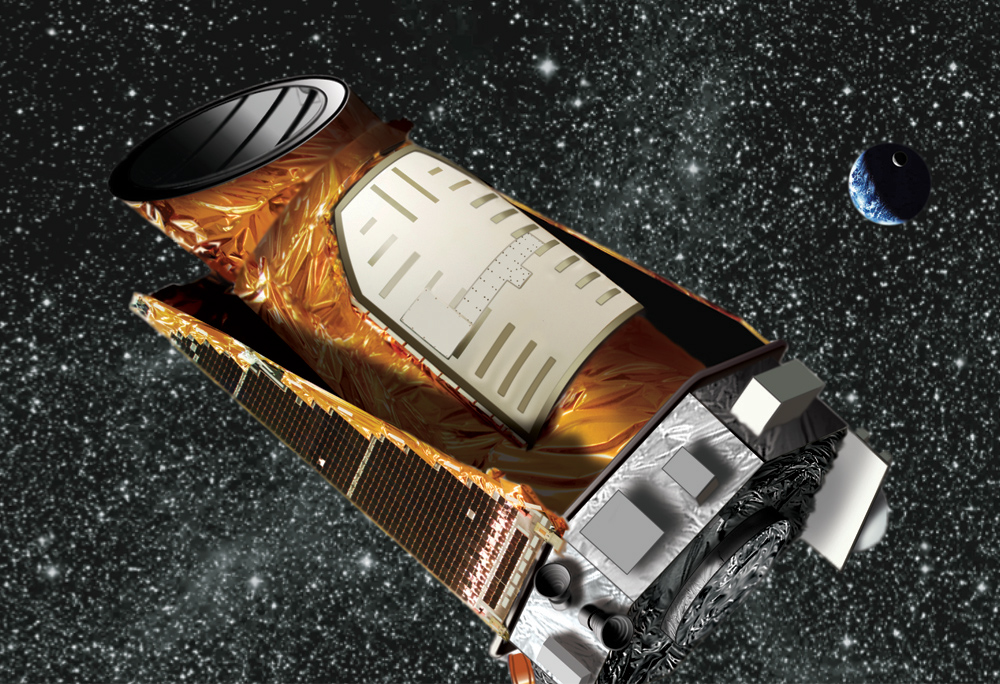

(※19.ケプラー探査機(想像図))

(※19.ケプラー探査機(想像図))

地球のように、様々な生命にあふれた惑星が地球以外にあるのか?これは人類の永遠の課題のように思えます。なぜなら、地球に最も近い恒星でも、4.2光年離れており、光の速度で4年以上かかります。現在のロケット技術で10万年もかかる距離です。人類が他の恒星に探査機を飛ばしても、人類が生存している間に、観測データが返ってくるかどうかわかりません。しかし、望遠鏡による観測で、地球に似た惑星を発見する方法があります。トランジット法とよばれる方法で、他の恒星をまわる惑星がいくつも発見されています。恒星の前を惑星が横切るときに、恒星の光がさえぎられますが、トランジット法はその周期的な明るさの変化をとらえるのです。

(※20.デルタ IIロケットによる打ち上げ)

2009年3月6日、アメリカは、太陽系外の惑星を発見する目的で、「ケプラー宇宙望遠鏡」を打ち上げました。ケプラーは、多数の星の明るさを調査して、太陽系以外に惑星がまわっている恒星がないかを調べます。

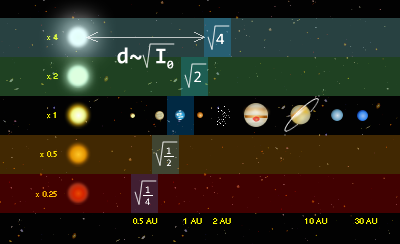

(※21.恒星の光度に応じたハビタブルゾーンの位置)

また、「ハピタブルゾーン」とよばれる、恒星からの距離が、生命が居住できるのにちょうどよい範囲に、どれくらいの惑星があるのかを観測します。2011年1月、ケプラーははじめて、太陽系外に地球型の惑星を発見しました。この惑星は地球とおなじ岩石型の惑星のようですが、恒星に非常に近いため、表面温度は1300度もあり、生命が居住できる環境ではないとみられています。

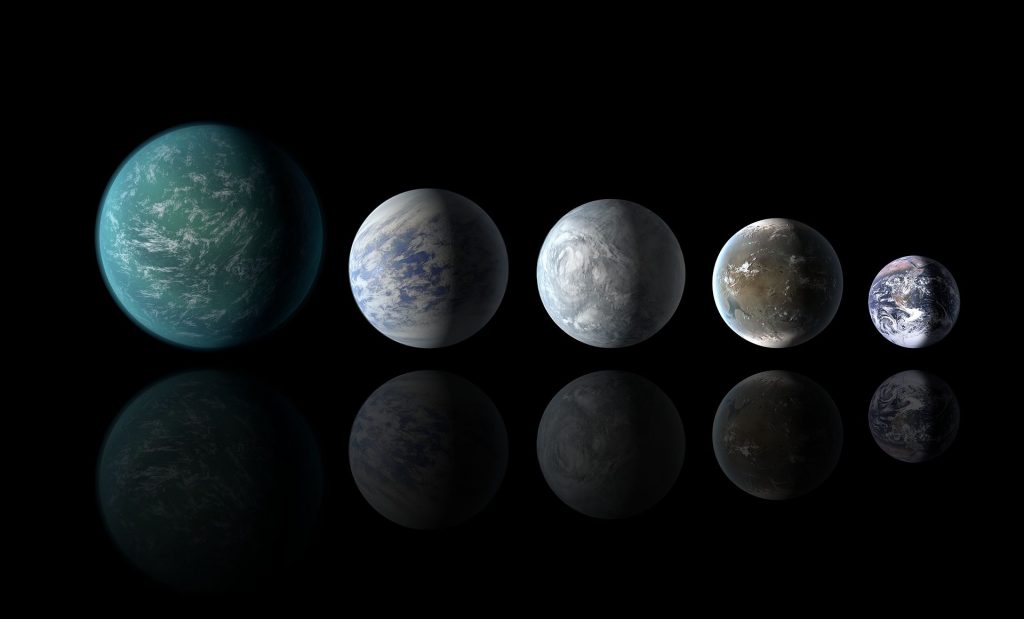

(※22.ケプラー22b、ケプラー69c、ケプラー62e,fと地球の比較)

2013年4月19日、地球とおなじような惑星を3つ発見しました。そのうち2つは中心の恒星からの距離がハピタブルゾーン内にあって、液体の水が存在する可能性が高いとみられています。2013年8月15日、ケプラーの姿勢を整えるリアクションホイール4つのうち2つが故障し、残りの2つと姿勢制御エンジンを使って、観測を続けることになりました。

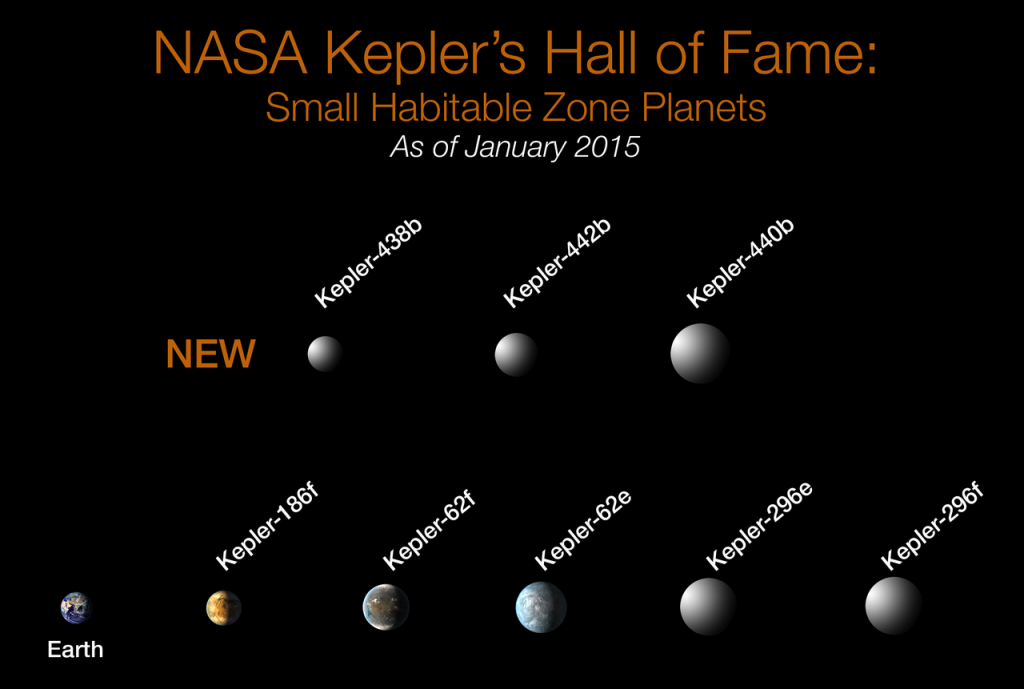

(※23.ケプラーが発見したハビタブルゾーンに位置する地球型惑星 2015年1月6日地点)

2015年9月14日、惑星の通過では説明ができない、不規則に明るさが変化している恒星を発見しました。原因はわかりませんが、高度な知的生命体がつくった飛行物体が、恒星の前を通過しているのではという説もあります。

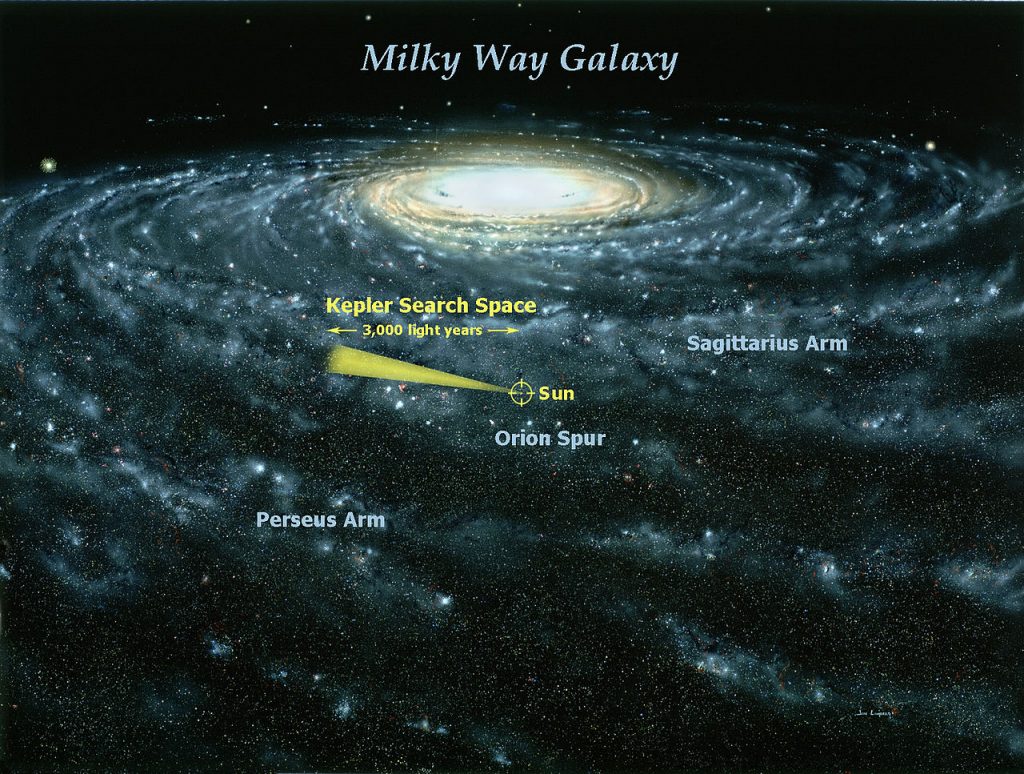

(※24.ケプラーの探査予定領域。背景はジョン・ロンバーグによる銀河系のイラスト)

2016年5月、ケプラーが発見した太陽系外の惑星は、1000個以上になったと発表されました。ケプラーは、はくちょう座のごく一部という狭い範囲を観測しただけで、これだけの惑星を発見したのです。これを銀河系全体に換算すると、ハピタブルゾーンにある地球のような惑星は、数百億個も存在することになるそうです。

※1〜24:写真の引用元はwikipedia/他写真についてはフリー素材(photo ACより)